主な国県指定文化財

市内にある国県指定文化財の紹介

国指定文化財

国宝・絵画

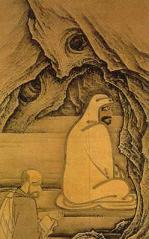

紙本墨画淡彩慧可断臂図(しほんぼくがたんさいえかだんぴず)

雪舟77才、明応5年(1496)の作で、大きさは縦183.3センチ横112.8センチの水墨画です。達磨が座禅修行を行っているとき、神光(のちの慧可)が教えを乞うために、自ら自分の左肘(臂)を断ち切り決意を示して入門を許された、と言う故事を描いた名品です。実物は現在京都国立博物館に寄託されており、斉年寺に模写が飾られています。平成16年6月8日、国宝に指定されました。

重要文化財・絵画

絹本著色仏涅槃図(けんぽんちゃくしょくぶつねはんず)

中国の元時代(1300年ごろ)に、周四郎という画家の描いた縦150センチ横83.3センチの仏画です。中央には釈迦が宝床台のうえに横になり、まわりには10人の弟子、前面には神々や王侯貴族、獅子などがその死を嘆き悲しむ様子が繊細に描かれています。

重要有形民俗文化財

常滑の陶器の生産用具・製品

常滑焼の始まりは、平安時代の末期です。製品の多くはかめやつぼなどの大型製品と、皿や茶わん、鉢などの日常雑器です。昭和50年に指定された生産用具・製品1,655点は、名もない人々によって作られ継承されてきた伝統品です。その一つひとつが貴重な民俗資料です。

登窯(栄町6丁目)

常滑の登窯は江戸末期に、鯉江方救によって導入され、明治以後急速に普及し、かつては市内に60基以上ありました。市内に現存する唯一のものである陶栄窯は明治20年に新築されたもので、約20度の傾斜地の8つの焼成室を連ねた連房式登窯です。全国でも大型の部類に入ります。

県指定文化財

有形文化財・絵画

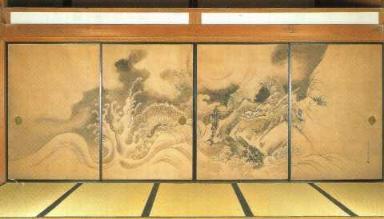

高久隆古作品群(正住院)

隆古(1810~1858)は白河藩家老川勝氏一族の出身といわれ、江戸で南画を学び京都で大和絵を学びました。襖、障壁、衝立などに歴氏・人物・花鳥風月などの題材が73面描かれています。南画と大和絵を兼ね備えた特色があり、きわめて興味深い作品群です。

有形文化財・彫刻

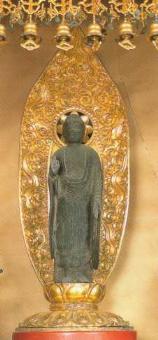

木造阿弥陀如来立像(高讚寺)

ヒノキ材の一本造で背面下部に内刳が施されています。高さ85センチ。螺髪は切付で両手両足は後補です。顔付きは丸く円満の相を示し、頭部体部とも丸みを持ち、なで肩で、面相も女性的な微笑をたたえています。制作年代は平安時代末期とされています。

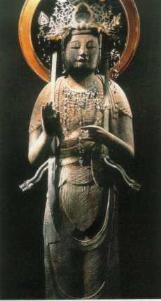

木造聖観音菩薩立像(高讚寺)

ヒノキ材の一本から像の大体の形を刻み出し、側面で前後に割って内刳を施した、いわゆる一本作割りはぎの造り方です。特徴は、体躯や掌の前面に丸ノミのあとを残した鉈彫像という点です。この手法は東国にひろく認められ、東海以西では珍しいものです。平安時代末期の作品とされています。

有形文化財・工芸

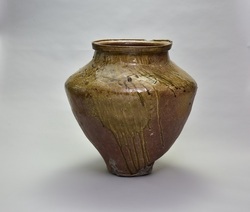

甕(とこなめ陶の森)

半田市板山地区所在の古窯跡から出土したと伝えられ、13世紀に作られたものと評価されています。肩部が強く屈曲して体部の輪郭は直線的な形状、赤褐色の器体に黄緑色の自然釉がかかって大きく流れています。中世常滑窯の大形甕として力強い形態と、自然釉の豊かな色彩を兼ね備えています。

無形民俗文化財

大野谷虫供養

尾張の虫送り行事

木造仁王像(高讚寺)

高讚寺の山門の左右に立つ2体の仁王像で向かって右側が阿形、左側が吽形です。高さはともに303センチで、知多半島内では最も大きいといわれ、寺の入口に立って仏法を護持しています。材質はヒノキで、今から700年ほど前の鎌倉時代の末期に作られたといわれています。昭和63年度に阿形、平成元年度に吽形が保存修理されました。

記念物・史跡

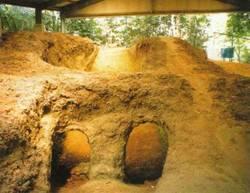

篭池古窯(久米)

昭和34年、愛知用水工事に関連して発掘したもので、第3号窯と第9号窯の2基が残っています。第3号窯は長さ11.35メートル、最大幅2.8メートルで比較的よく窯の原型を残しています。第9号窯は長さ10メートル、最大幅2.8メートルです。かめ、つぼ、山茶わんなどが焼かれました。中世古窯の形態をよく保っています。昭和53年に整備され、保存しています。

記念物・天然記念物

大野町のイブキ

このイブキは、高さ15メートル、根回り5.5メートル、枝下5.6メートルにおよぶ巨樹です。イブキはヒノキ科の常緑針葉樹で、美しい樹形が特徴です。樹齢約680年。長く大野地方の大庄屋を務めた家の庭にあり、徳川家康も2度滞在し、この木を称賛したと伝えられています。

多賀神社社叢(苅屋)

多賀神社の社叢を構成する樹木は、イヌマキ、クロマツ、ヤマモモなど30種類で、その中にオガタマノキが数十株あります。オガタマノキはモクレン科の常緑高木で、この地は分布上北限に近く、また、ひとつの樹林中に多数の株が生育することは珍しいことです。

大善院のイブキ(大善院)

大善院のイブキ柏槙(びゃくしん)ともいい、ヒノキ科の常緑高木であり本州から九州に分布する。葉は短く茎に密着し、全体としては炎のような枝振りになる。雌雄同株の特徴があり、4月から5月にかけて米粒ほどの雌花が盛んに咲いたあと実生がみられ、枝振りは非常に立派である。樹齢約500年~600年とされている。